Ante la partida de Mario Vargas Llosa se subraya la excelencia de una obra enormemente poliédrica más allá de las polémicas ideológicas que la envuelven.

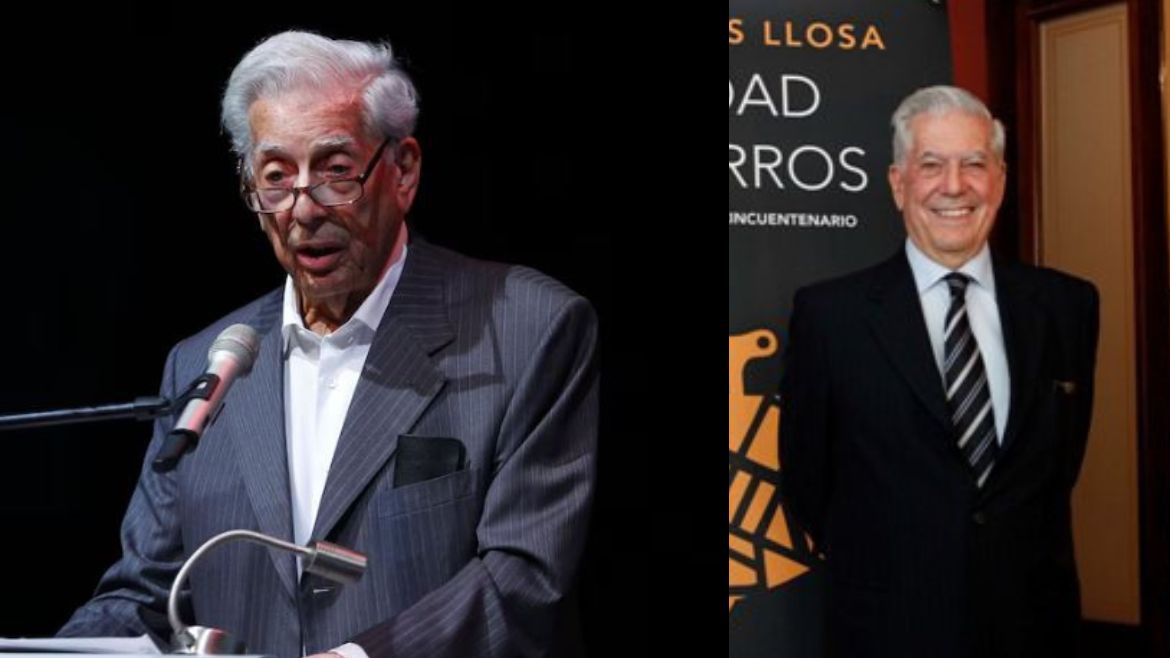

Mario Vargas Llosa, en su última visita a México.

Mario Vargas Llosa, en su última visita a México.

Publicado en ocasión del anuncio del premio Nobel al escritor peruano, se recupera, modificado y ampliado, este texto como un brevísimo reconocimiento al polémico autor de obras emblemáticas de la narrativa hispanoamericana. La guerra del fin del mundo, por solo citar una, es quizá en donde mejor amalgamó las culturas ibéricas con el sustrato propio de un país prácticamente inabarcable como lo es Brasil, amén de que para escribirla retomó otro monumento de las letras portuguesas, Los sertones, de Euclides da Cunha. Lo que consiguió con esa historia del milenarismo decimonónico es una gran lección de reconstrucción histórica, eficacia narrativa y fascinación (acaso inconfesada) por el fenómeno estudiado y expuesto. Ante la partida de Mario Vargas Llosa se corrobora mucho de lo dicho aquí, y se subraya la excelencia de una obra enormemente poliédrica más allá de las polémicas ideológicas que la envuelven.

No era fácil escribir historias. Al volverse palabras, los proyectos se marchitaban en el papel y las ideas e imágenes desfallecían. ¿Cómo reanimarlos? Por fortuna, allí estaban los maestros para aprender de ellos y seguir su ejemplo. Flaubert me enseñó que el talento es una disciplina tenaz y una larga paciencia. Faulkner, que es la forma –la escritura y la estructura– lo que engrandece o empobrece los temas. Martorell, Cervantes, Dickens, Balzac, Tolstoi, Conrad, Thomas Mann, que el número y la ambición son tan importantes en una novela como la destreza estilística y la estrategia narrativa. Sartre, que las palabras son actos y que una novela, una obra de teatro, un ensayo, comprometidos con la actualidad y las mejores opciones, pueden cambiar el curso de la historia. Camus y Orwell, que una literatura desprovista de moral es inhumana y Malraux que el heroísmo y la épica cabían en la actualidad tanto como en el tiempo de los argonautas, la Odisea y la Ilíada.

Discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura, diciembre de 2010

Cada vez que se anuncia al ganador del Premio Nobel de Literatura se dice que el galardón es otorgado a la lengua o la tradición desde la cual escribe quien lo obtiene. Cuando lo obtuvo Mario Vargas Llosa, luego de 20 años en que no se entregaba a un escritor en español, se repitió lo mismo, con el agregado de que se afirmó que el premio era un reconocimiento para la literatura peruana en general. Esto concuerda muy bien con lo que hizo el autor de La ciudad y los perros cuando ganó el Premio Rómulo Gallegos (1967) al evocar la figura del poeta Carlos Oquendo de Amat, pues detrás suyo están nombres tan relevantes como los de César Vallejo, José María Arguedas y Sebastián Salazar Bondy, entre otros.

Para miles de lectores/as, una primera reacción sobre el otorgamiento del Nobel de Literatura a Vargas Llosa estaría dominada por una sensación de alegría: ¿cómo olvidar, por ejemplo, el deslumbramiento ante el ímpetu escritural que representa La ciudad y los perros? ¿O la intensidad de los diálogos de Conversación en La Catedral? ¿O incluso la dificultad para penetrar en las primeras páginas de La casa verde? Todo ello sin dejar a un lado el arrobamiento ante La guerra del fin del mundo, la cual fue objeto de un magnífico abordaje crítico (“Una obra maestra del fanatismo artístico”) en el que Ángel Rama lo consagró como “nuestro mayor clásico vivo”.

Y es que los lectores ávidos de historias bien contadas pueden o no estar de acuerdo con las ideas políticas del escribidor, porque, a fin de cuentas, como bien se ha dicho, la labor narrativa de Vargas Llosa se situó bastante a la izquierda de su autor. La ideología, en ese sentido, puede quedar en segundo lugar, debido a que los personajes, las situaciones y las honduras de la existencia cobraron vida en la pluma de alguien que, como él, fue un devoto de los episodios dignos de depositarse en la memoria. Eso aconteció incluso en sus libros más “ligeros” como Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor o Elogio de la madrastra.

Quién, entonces, no dejará de identificarse con los cadetes del colegio Leoncio Prado y, especialmente con “el Poeta”, evidente alter ego del joven escritor, quien se remontó hasta los días en que su padre lo obligó a enclaustrarse en esas paredes militarizadas con el fin de alejarlo de las garras de la literatura, algo que obviamente no sólo no sucedió sino que funcionó en sentido inverso. Porque la vocación literaria de Vargas Llosa, ejercitada sin descanso (salvo en los años noventa, en cuando lo cautivó la vorágine política) durante más de medio siglo, es un ejemplo de hasta dónde puede llegar la obsesión por desarrollar una ética y una estética de la escritura, todo un “vicio”, como ha escrito Juan Jesús Armas Marcelo en un libro memorable.

Digna de destacarse es la sólida experimentación verbal de La casa verde, deudora de sesudas reflexiones teóricas en los años en que Vargas Llosa se debatía entre los intereses familiares y el ansia de sobresalir. Al deseo de narrar, el peruano agregaba ya desde entonces una búsqueda de conflictos que esperaron pacientemente su atención para llegar hasta el gran público. Sus espacios geográficos y culturales, fielmente ligados a la indagación latinoamericana que compartió con el resto de autores del boom narrativo (Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, José Donoso…, pues la poesía tuvo su propia explosión varias décadas atrás), hizo que este autor ahondara como pocos en ese magma narrativo del que han hablado varios de los herederos de esa explosión artística de los ya lejanos años 60 del siglo XX.

El autor de La fiesta del Chivo es un ejemplo de disciplina y constancia porque su inclaudicable proyecto literario, luego de atravesar varias fases, lo colocó en un alto nivel de exigencia estética. La elección de sus temas, en vez de reducir su perspectiva, la amplió significativamente. Otros trabajos suyos en el teatro y el ensayo también dan cuenta de su creatividad. La señorita de Tacna, por ejemplo, se ha mantenido varios años en cartelera. En La verdad de las mentiras, por su parte, escribe sobre los autores que más le interesan. Además, ha dedicado volúmenes completos a Flaubert, García Márquez, Víctor Hugo y Onetti. Su estudio de García Márquez, por decirlo así, más clásico, es una muestra de rigor crítico, a pesar de que cuando se publicó ambos escritores eran amigos cercanos. El correspondiente a Onetti es un auténtico vademécum que da fe de sus profundas lecturas acumuladas en el tiempo y de una cercanía personal a toda prueba. Y qué decir del Diccionario para el amante de América Latina (2006, originalmente en francés) en donde pasó revista, en un orden sui generis, pero sistemático al fin, a todo aquello que el continente le ofreció para su gozo personal.

Vargas Llosa fue fiel, paso a paso, a las palabras que pronunció cuando obtuvo el premio Rómulo Gallegos: “La vocación literaria nace del desacuerdo de un hombre con el mundo, de la intuición de deficiencias, vacíos y escorias a su alrededor. La literatura es una forma de insurrección permanente y ella no admite las camisas de fuerza. Todas las tentativas destinadas a doblegar su naturaleza airada, díscola, fracasarán. La literatura puede morir, pero nunca será conformista”.

Sus dos últimas novelas, Tiempos recios (2019) y Le dedico mi silencio (2023), lo mostraron en pleno dominio del ímpetu que nunca abandonó: documentar los vaivenes políticos en el continente y exponer las virtudes de la cultura popular que conoció tan minuciosamente. Lo acontecido alrededor del golpe de estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala (1954) fue convertido en una especie de continuación de La fiesta del chivo (2000) otro feroz experimento sobre la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En manos de Vargas Llosa, las coyunturas políticas podían devenir en deslumbrantes frescos de la vida social de todo un país. Le dedico mi silencio es un gozoso paseo por la música peruana que consigue llevar, así sea a la persona más ignorante del su contexto, hacia los universos poéticos aquejados por el kitsch más delirante, tan presente en todos nuestros países.

Con su muerte, se cierra el ciclo completo de esa “generación sin generación” que fue el conjunto de escritores/as del boom (con la incorporación de autoras como la mexicana Elena Garro, quien incluso se anticipó a él), tal como lo expresó Gonzalo Celorio al referirse al hecho de que Vargas Llosa “trascendió esa clasificación gracias a sus constantes experimentos y a una creatividad muy fecunda. Siendo el más joven de los cuatro autores visibles, fue quien destacó más pronto en la línea de lo que sería su aportación más notable, esto es, quitar los prejuicios con que veía la realidad. Incursionó en la posibilidad de adelantarse a su tiempo con una gran capacidad crítica y romper con discursos esclerosados. La ruptura sistemática de valores muy anquilosados que él se encargó de destruir uno por uno con una gran brillantez”.

La década en resumen: teología, con José Hutter

La década en resumen: teología, con José Hutter

La conmemoración de la Reforma, las tensiones en torno a la interpretación bíblica de la sexualidad o el crecimiento de las iglesias en Asia o África son algunos de los temas de la década que analizamos.

Intervalos: Disfruten de la luz

Intervalos: Disfruten de la luz

Estudiamos el fenómeno de la luz partiendo de varios detalles del milagro de la vista en Marcos 8:24, en el que Jesús nos ayuda a comprender nuestra necesidad de ver la realidad claramente.

2020, año del Brexit

2020, año del Brexit

Causas del triunfo de Boris Johnson y del Brexit; y sus consecuencias para la Unión Europea y la agenda globalista. Una entrevista a César Vidal.

7 Días 1x08: Irak, aborto el LatAm y el evangelio en el trabajo

7 Días 1x08: Irak, aborto el LatAm y el evangelio en el trabajo

Analizamos las noticias más relevantes de la semana.

Min19: Infancia, familia e iglesias

Min19: Infancia, familia e iglesias

Algunas imágenes del primer congreso protestante sobre ministerios con la infancia y la familia, celebrado en Madrid.

X Encuentro de Literatura Cristiana

X Encuentro de Literatura Cristiana

Algunas fotos de la entrega del Premio Jorge Borrow 2019 y de este encuentro de referencia, celebrado el sábado en la Facultad de Filología y en el Ayuntamiento de Salamanca. Fotos de MGala.

Idea2019, en fotos

Idea2019, en fotos

Instantáneas del fin de semana de la Alianza Evangélica Española en Murcia, donde se desarrolló el programa con el lema ‘El poder transformador de lo pequeño’.

Héroes: un padre extraordinario

Héroes: un padre extraordinario

José era alguien de una gran lealtad, la cual demostró con su actitud y acciones.

Programa especial de Navidad en TVE

Programa especial de Navidad en TVE

Celebración de Navidad evangélica, desde la Iglesia Evangélica Bautista Buen Pastor, en Madrid.

Primer Congreso sobre infancia y familia, primera ponencia

Primer Congreso sobre infancia y familia, primera ponencia

Madrid acoge el min19, donde ministerios evangélicos de toda España conversan sobre los desafíos de la infancia en el mundo actual.

Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores se realizan a nivel personal, pudiendo coincidir o no con la postura de la dirección de Protestante Digital.

Si quieres comentar o