El escritor se valió de importantes autores para guiar su indagación sobre la vida y milagros del reformador primero luterano y luego anabautista Bernhard Rothmann.

Jan Mathijs y Melchior Hoffmann.

Jan Mathijs y Melchior Hoffmann.

Nunca me he atrevido a decir eso tan abiertamente como tú; pero claro que estoy de acuerdo. No dudo de las intenciones reformistas de Bernd, pero a veces pienso que debería ser más radical, que no basta con reformar el culto. Que lo que hay que reformar es la vida, el mundo.[1]

A.O.

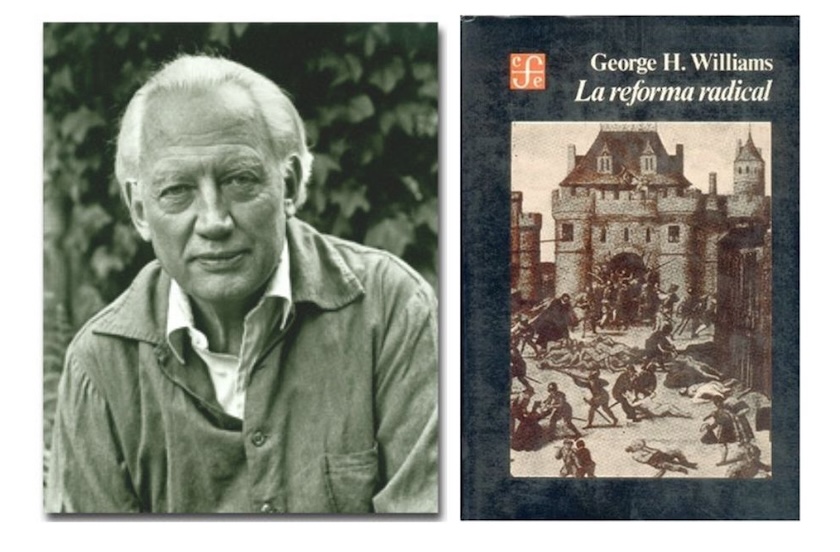

Como ya se mencionó anteriormente, el escritor Antonio Orejudo se valió de importantes autores para guiar su indagación sobre la vida y milagros del reformador primero luterano y luego anabautista Bernhard Rothmann, quien instalado en Münster cedería la dirigencia del movimiento religioso a los neerlandeses Jan Mathijs y Jan Beukels (Jan de Leiden). Uno de ellos, quizá el principal, y quien está detrás de toda la primera sección de Reconstrucción (“Conversación”) es, sin duda alguna, George Huntston Williams (1914-2000), el tenaz historiador y profesor de cristianismo no trinitario cuya obra magna sobre el anabautismo, La Reforma radical es de 1962. La versión castellana (1983), realizada por el polígrafo mexicano Antonio Alatorre (a quien Williams reconoció por su trabajo por haber hecho subir el valor de la obra) apareció en 1983 corregida y aumentada. Libro monumental (más de mil páginas), es una de las vetas más amplias acerca de este tema fascinante y literalmente oceánico, difícilmente abarcable, pero que por su exhaustividad echa abajo los prejuicios y lecturas superficiales y sesgadas negativamente.

Sus 33 capítulos (en algunos de los cuales colaboró José Constantino Nieto) no dejan resquicio alguno por investigar y así demostrar la enorme pluralidad y diversidad de los grupos anabautistas que se difundieron por toda Europa. Las grandes redefiniciones a las que va llegando casi en cada apartado echan por tierra las visiones parciales que prevalecen aún, lamentablemente, entre muchos estudiosos del asunto. Sus percepciones, validadas por la comprobación histórica, geográfica e ideológica, hacen ver a los dirigentes y participantes del anabautismo en su justa dimensión religiosa, teológica y comunitaria, pues consigue demostrar que el ímpetu transformador de esta gran vertiente reformadora alcanzó los espacios más complejos dentro del espectro social y político del siglo XVI. Para realizar su tarea, Williams debió conocer al menos siete idiomas (incluyendo el polaco) y así poder moverse en el mar de referencias que debió consultar: “Muestra la tensión creativa entre su dedicación a la conciencia individual, especialmente con respecto a la separación de la Iglesia y el Estado, y su devoción a la Iglesia universal, en su responsabilidad por el carácter de la sociedad en su conjunto”.[2]

Desde las figuras fundadoras de Wessel Gansfort, Hinne Rode, Cornelio Hoen y Hinne Rode, pasando por Carlstadt y Thomas Müntzer, hasta llegar a la Guerra de los Campesinos Alemanes y los dirigentes posteriores, Williams traza un arco que permite advertir las diferentes olas y generaciones de teólogos, pastores y dirigentes que le dieron cuerpo visible al movimiento. Así, muestra cómo esta reforma también se vio dividida por la cuestión sacramental eucarística, de manera similar a lo ocurrido con la Reforma Magisterial. Su rastreo minucioso de los anabautismos suizo, alemán, austriaco, bohemio, estrasburguense, moravo y holandés deja en el lector la sensación de que en el nivel microhistórico fue donde se debatió y experimentó una serie de reformas quizá más profundas que las notoriamente divulgadas. Los detalles teológicos del anabautismo, discutidos con singular pericia traen hasta el presente lo que Williams denomina “doctrinas e instituciones insólitas” en un capítulo sumamente rico y pletórico de ejemplos. Incluso, se detiene en señalar las relaciones entre los anabautismos y otros movimientos anteriores como los valdenses o los espiritualismos italianos y dedica un capítulo completo a las que existieron con el calvinismo más rancio, especialmente al referirse a la trágica historia de Miguel Servet, con la que Orejudo conectará su relato ficcional de manera muy verosímil.

La revisión geográfico-ideológica, que recuerda mucho el trabajo de Leszek Kolakowski, aunque con una visión de mayor simpatía hacia algunos personajes y episodios, saca a la luz las condiciones en que los anabautismos se trenzaron y amalgamaron con otros movimientos parecidos. Los énfasis diferenciados que encontró en las variantes polaca, transilvana y morava, son contrastados con los desarrollados en las regiones más visibles y estudiadas. Junto con Kolakowski, Williams dejó toda una escuela de historiografía ideológica y religiosa que no ha tenido muchos continuadores, sobre todo al exponer panoramas de conjunto.

Para el caso de Bernhard Rothmann en particular (y de manera paralela, los de Melchior Hoffmann, Mathijs y Beukels), Williams acometió una auténtica versión novelada que Orejudo retomó al máximo desde su audaz proyecto narrativo dominado por un estilo hiperrealista y sin concesiones. La historia de las mentalidades religiosas consigue en ambos autores unas alturas difícilmente logradas por otros escritores. La forma en que Williams distribuyó las secciones dedicadas a los protagonistas del episodio de Münster y cómo hizo rotar la responsabilidad que cada uno tuvo: Rothmann en la ciudad desde un principio, Hoffmann a la distancia y, finalmente, Mathijs y Beukels en los momentos álgidos, se despliega a cada paso mediante una fina reconstrucción ideológica y espiritual que literalmente le tomó el pulso a cada personaje. La gran diferencia está en que Orejudo, con su técnica discursiva depurada consigue ir y venir por los meandros históricos con una rara fluidez que captó los vaivenes de las personas y la atmósfera opresiva que se fue creando a medida que el conflicto aumentaba de intensidad (no por nada el narrador y ensayista mexicano Alberto Ruy Sánchez llamó a ese tipo de escritura una “prosa de intensidades”).

Seguir el flujo histórico de Williams desde que anuncia cuándo se ocupará de Rothmann es abrir la puerta a un registro apasionado que va más allá de los archivos y se encarna en las vidas de las personas mientras vivieron en la vorágine de acontecimientos que los rebasaron ampliamente. El cap. 13 está dedicado íntegramente a Münster, a partir de una observación puntual que sitúa lo acontecido en sus coordenadas geográficas y religiosas:

Al igual que en la Guerra de los Campesinos, en el levantamiento münsterita-neerlandés hubo una combinación de factores evangélicos y sociales. Pero el movimiento septentrional ostenta el rasgo distintivo de haber sido constitucional y escatológicamente anabaptista o, con más precisión, hofmannita. El bautismo, aquí, dejó de ser simplemente el sello que comprobaba la pertenencia a un conventículo religioso para convenirse en un certificado de lealtad al reino provisional de un apóstol-profeta-rey decidido a emular las hazañas de los Macabeos, de manera que su significado no fue ya meramente eclesiástico, sino cívico también (p. 397, énfasis agregado).

A lo cual se agrega que “la iglesia conventicular quedó convertida de hecho en una comunidad militante, y, en contraste coti el anabaptismo meridional y oriental, el anabaptismo münsterita se sirvió programáticamente, como modelo y como sanción, del Viejo Testamento”. El comentario adicional de Williams da pie claramente a lo que Orejudo aplicó en su proyecto y que hizo de Münster una ciudad-experimento del radicalismo anabautista, pero su manifestación más extrema, caricaturesca, pero fatal: “Es imposible asomarse a esa extraordinaria serie de actos aparatosos y extravagantes que tuvo lugar en la plaza de la catedral de Münster, primero bajo el profeta Juan Mathijs y luego bajo su sucesor, el rey Juan Beukels de Leiden (y su harem), sin reconocer hasta qué punto casi increíble la acción toda de los münsteritas fue un drama ejemplar de carácter tragicómico, traído al escenario público desde las cámaras de retórica” (pp. 397-398). Así quedó, literalmente, listo el escenario para la sucesión de acciones que llevarían a Rothman y los otros dos dirigentes a los excesos en los que incurrieron.

El novelista prolonga al historiador al retomar la cotidianidad y la forma de pensar de esos actores religiosos: Hoffmann, ligado a Estrasburgo (la “Jerusalén nueva” en donde “fue recibido como un campeón de la doctrina simbólica de la comunión”, Williams, p. 294), es presentado hasta que lo castigó el gobierno local por causa de las fallas en sus cálculos apocalípticos; este punto le sirve a Orejudo para describir jocosamente cómo se enredó con los números tomados de la Biblia y se aplicó a sí mismo las supuestas profecías: “Te daré datos, si eso es lo que quieres. […] Pero entonces, ¿por qué dice el Apocalipsis que los dos testigos del señor, es decir Beukels y yo, profetizarán 1260 días? […] Nosotros estamos trabajando con 1532 como último año de la Humanidad. Que después vienen dos años más, bienvenidos sean. Únete a nosotros. El fin del mundo se acerca” (p. 64, énfasis agregado). La descripción de Mathijs desde sus orígenes como panadero le añade profundidad psicológica al autoproclamado profeta. La descripción del viaje junto con Beukels y su entrada a Münster es de antología, pues la ambientación es magnífica, además de la presentación de las motivaciones cada vez más radicales de los personajes.

Williams sintetiza notablemente los acontecimientos: “Con una nueva comunidad profética, con apóstoles (sendboten) de Juan Mathijs derramando la buena nueva por las regiones circundantes, y con la confesión antipedobaptista plenamente articulada por gente del partido evangélico radical de Münster, el momento estaba maduro pata la conversión de los dos Bernardos münsteritas por la mano de los emisarios del hofmannita Juan Mathijs, de Haarlem, tenido por el nuevo Enoc, secundado por Juan Beukels, de Leiden” (p. 403).

A las palabras del historiador le corresponden las del novelista, quien llena los huecos de los sucesos para otorgar mayor densidad humana a los hechos:

En la víspera de la Epifanía de 1534 aparecieron en Münster dos de los apóstoles ordenados por Juan Mathijs (cuyo número era ya de veintisiete): Bartolomé Boeckbinder y Guillermo Kuyper. Lo primero que hicieron fue rebautizar a Rothmann, así como a Enrique Rol, que vivía en casa del patricio Bernardo Knipperdolling. En un lapso de sólo ocho días, Rothmann y sus ayudantes bautizaron a su vez a mil cuatrocientos ciudadanos, no en las iglesias, sino en casas particulares. De los Países Bajos siguieron llegando más anabaptistas, entre ellos el propio Juan Mathijs y de nuevo Juan Beukels, Ambos estaban furiosos por la persecución de que eran objeto sus seguidores en todas las provincias de los Países Bajos, y los dos comenzaban a hablar del derecho de los auténticos creyentes a destruir a quienes se negaban a aceptar d mensaje de renacimiento y restitución. Mathijs le hizo saber a Rothmann que había sonado la hora de romper por completo con el viejo orden (p. 403).

*

Ese día el profeta Mathijs no puede atender él solo todas las solicitudes de bautismo. Beukels y Krechting, que acaba de recibir el suyo, lo ayudan en la tarea. Son miles los vecinos de Münster que desean renovar su compromiso con Dios. durante las siguientes semanas, Mathijs predica la abolición del dinero y la obligación cristiana de ceder las propiedades a la comunidad, lo que provoca el paroxismo de la gente (p. 49).

Restitución se convirtió en una palabra clave en este proceso religioso de cambio. La suerte estaba echada: después vendrá el sitio de la ciudad al que está dedicada la segunda parte de la primera sección. La huella de Williams está muy presente en la reconstrucción general de lo sucedido en Münster entre 1531 y 1535, pues el novelista se adentró profundamente en el conflicto creado por las transformaciones reformistas y la fuerte reacción político-militar que llevó a recuperar la ciudad después de un sitio sangriento.

[1] A. Orejudo, Reconstrucción. Barcelona, Tusquets, 2005, pp. 41-42.

[2] Cf. Forrest Church, “George Huntston Williams: Historian of the Christian Church: 1914-2000”, en Harvard Square Library, www.harvardsquarelibrary.org/biographies/george-huntston-williams/

La década en resumen: teología, con José Hutter

La década en resumen: teología, con José Hutter

La conmemoración de la Reforma, las tensiones en torno a la interpretación bíblica de la sexualidad o el crecimiento de las iglesias en Asia o África son algunos de los temas de la década que analizamos.

Intervalos: Disfruten de la luz

Intervalos: Disfruten de la luz

Estudiamos el fenómeno de la luz partiendo de varios detalles del milagro de la vista en Marcos 8:24, en el que Jesús nos ayuda a comprender nuestra necesidad de ver la realidad claramente.

2020, año del Brexit

2020, año del Brexit

Causas del triunfo de Boris Johnson y del Brexit; y sus consecuencias para la Unión Europea y la agenda globalista. Una entrevista a César Vidal.

7 Días 1x08: Irak, aborto el LatAm y el evangelio en el trabajo

7 Días 1x08: Irak, aborto el LatAm y el evangelio en el trabajo

Analizamos las noticias más relevantes de la semana.

Min19: Infancia, familia e iglesias

Min19: Infancia, familia e iglesias

Algunas imágenes del primer congreso protestante sobre ministerios con la infancia y la familia, celebrado en Madrid.

X Encuentro de Literatura Cristiana

X Encuentro de Literatura Cristiana

Algunas fotos de la entrega del Premio Jorge Borrow 2019 y de este encuentro de referencia, celebrado el sábado en la Facultad de Filología y en el Ayuntamiento de Salamanca. Fotos de MGala.

Idea2019, en fotos

Idea2019, en fotos

Instantáneas del fin de semana de la Alianza Evangélica Española en Murcia, donde se desarrolló el programa con el lema ‘El poder transformador de lo pequeño’.

Héroes: un padre extraordinario

Héroes: un padre extraordinario

José era alguien de una gran lealtad, la cual demostró con su actitud y acciones.

Programa especial de Navidad en TVE

Programa especial de Navidad en TVE

Celebración de Navidad evangélica, desde la Iglesia Evangélica Bautista Buen Pastor, en Madrid.

Primer Congreso sobre infancia y familia, primera ponencia

Primer Congreso sobre infancia y familia, primera ponencia

Madrid acoge el min19, donde ministerios evangélicos de toda España conversan sobre los desafíos de la infancia en el mundo actual.

Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores se realizan a nivel personal, pudiendo coincidir o no con la postura de la dirección de Protestante Digital.

Si quieres comentar o