El mendelismo implicaba una definición estática de las especies cuyos factores hereditarios eran constantes de generación en generación.

Gregor J. Mendel (1822-1884).

Gregor J. Mendel (1822-1884).

La hipótesis darwinista de la selección natural presentaba al principio un serio inconveniente, ¿sobre qué actuaba? ¿qué era aquello que pasaba de padres a hijos a través de las generaciones? No se sabía cómo persistían y se transmitían a la descendencia las variaciones sobre las que actuaba la selección natural. Algunos creían que los caracteres de los padres se pasaban a los hijos como si fueran líquidos o fluidos coloreados. Por ejemplo, si la herencia paterna era azul y la materna amarilla, los descendientes debían ser verdes. Es decir, un color intermedio mezclado. Pero, si la herencia no era más que una mezcla de caracteres, entonces la selección natural propuesta por Darwin no podía actuar ya que las variedades favorables se irían diluyendo cada vez más de generación en generación. Darwin estudió durante mucho tiempo este problema de la transmisión de la herencia pero no logró solucionarlo. Lo que le faltaba al darwinismo era precisamente la teoría de la herencia de Mendel, que proponía la existencia de pares de factores (hoy llamados genes o alelos, procedentes uno del padre y otro de la madre) que no se mezclan como si fueran pinturas sino que permanecen separados o segregados de generación en generación.

[ads_google]div-gpt-ad-1623832500134-0[/ads_google]

Gregor Johann Mendel nació en el seno de una familia humilde de labradores y a los 21 años ingresó en el convento de agustinos de Brünn, ciudad importante de la actual República Checa. Estudió ciencias naturales y matemáticas en Viena y fue profesor de dichas materias en la escuela del monasterio o abadía de Santo Tomás. Fue precisamente en las huertas de dicha abadía donde, en sus ratos libres, se dedicó también a cultivar guisantes y otras plantas con el fin de experimentar cómo se transmitía la herencia. Realizaba cruzamientos entre distintas variedades de guisantes y analizaba estadísticamente las formas que surgían en las siguientes generaciones. Sus investigaciones fueron publicadas en 1866, en las Actas de la Sociedad de Ciencias Naturales de Brünn, una revista científica poco conocida. Esto influyó negativamente en la difusión de sus descubrimientos entre los principales científicos del momento y su mérito no se reconoció hasta muchos años después. Sin embargo, las leyes de Mendel supusieron el nacimiento de la moderna ciencia de la genética.

La teoría mendeliana de la herencia está constituida por los siguientes elementos:[1] a) cualquier carácter de una planta viene determinado por dos factores hereditarios; b) estos dos factores provienen uno de cada progenitor; c) los dos factores de cada carácter se segregan durante la formación de las células germinales, por lo que cada célula germinal recibe sólo un factor; d) cada célula germinal recibe con una probabilidad del 50% un factor u otro; e) los distintos factores responsables de los diferentes caracteres se asocian al azar durante la formación de las células germinales. Mendel realizó en su trabajo, Experimentos acerca de la hibridación de plantas, aquello que se debe hacer en toda experiencia científica: formular hipótesis, examinar su coherencia con los resultados previos, someter las hipótesis a pruebas experimentales y comprobar que las hipótesis resultan coherentes con las observaciones.

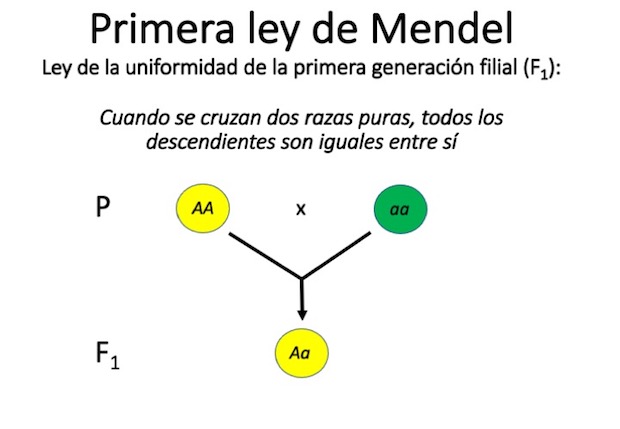

Mendel empezó sus experimentos estudiando la transmisión de un único carácter, como podía ser el color de los guisantes, entre la generación parental (P) y sus descendientes. Para ello, fecundó artificialmente (espolvoreando polen de los estambres de unas flores sobre los ovarios de la otra raza) dos líneas puras que diferían sólo por el color de sus semillas (fenotipo), que podían ser verdes o amarillas. Luego se descubrió que el genotipo de las amarillas (AA) estaba formado por dos genes o alelos dominantes idénticos (homocigótico), mientras que el de los guisantes verdes era también homocigótico pero recesivo (aa). Obtuvo una descendencia en la que todas las plantas híbridas dieron guisantes de color amarillo y heterocigótico (Aa). No le salió ninguno de color verde porque el alelo amarillo (A) era dominante sobre el verde (a) y lo enmascaraba. A esta generación de guisantes amarillos heterocigóticos la llamó primera generación filial (F1). Por tanto, la primera ley de Mendel es la de la uniformidad de la primera generación filial y afirma que cuando se cruzan dos razas puras, todos los descendientes son iguales entre sí.

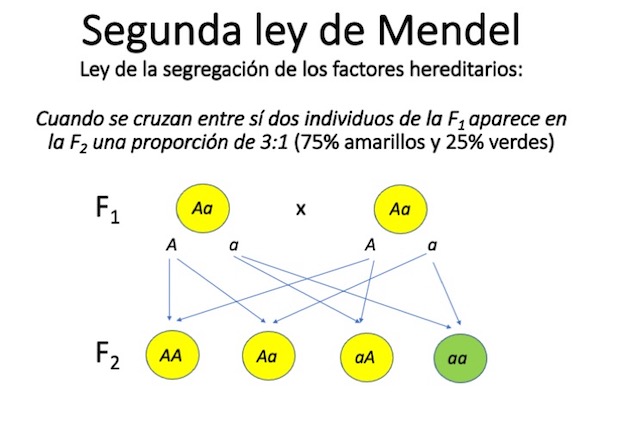

Posteriormente cruzó entre sí las plantas de la generación F1 y consiguió otra generación que llamó segunda generación filial (F2), en la que aparecían guisantes amarillos y guisantes verdes. Concretamente crecieron el triple de plantas con guisantes amarillos que con guisantes verdes (3:1). De este segundo experimento, Mendel dedujo que la información biológica sobre cada carácter debía estar por duplicado, ya que aunque todos los ejemplares de la F1 eran amarillos, debían contener también algún “factor hereditario” para el color verde, pues éste volvía a salir en la siguiente generación. Por lo tanto, lo que se heredaba no eran los caracteres sino los factores que los determinan y que se pueden manifestar o no en la descendencia.

[ads_google]div-gpt-ad-1623832402041-0[/ads_google]

Quedaba así definida la segunda ley de Mendel, o principio de la segregación de los factores hereditarios, que afirmaba que cuando se cruzan entre sí dos plantas o individuos de la primera generación filial (F1), al ser estos todos heterocigóticos, en la segunda generación filial (F2), de cada cuatro individuos, tres son amarillos (por llevar un factor dominante) y uno verde (por llevar ambos factores recesivos). De manera que los dos factores hereditarios que informan acerca de un mismo carácter no se fusionan ni se mezclan sino que permanecen diferenciados durante toda la vida del individuo y se separan y reparten (segregan), en el momento de la formación de los gametos o células sexuales.

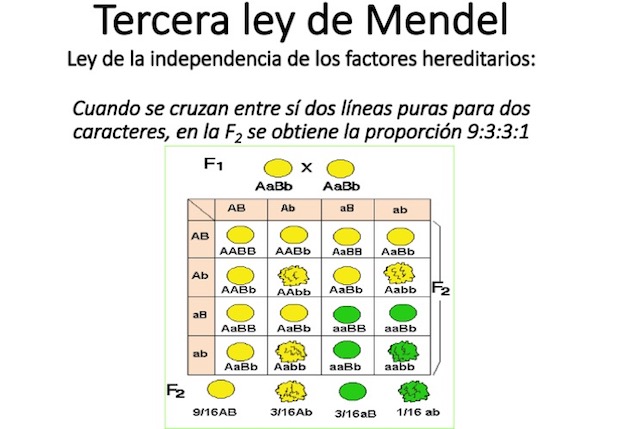

Después de comprobar estos resultados en los cruces de plantas que sólo se diferenciaban por un carácter como el color de los guisantes, Mendel se preguntó acerca de cuáles serían los resultados si se tenían en cuenta dos caracteres distintos a la vez. ¿Seguirían cumpliéndose también las dos primeras leyes que había deducido? Para responder a esta cuestión, decidió cruzar dos líneas puras de guisantes para dos caracteres diferentes: guisantes lisos y amarillos con guisantes rugosos y verdes. En la primera generación filial (F1) que obtuvo, todos los descendientes salieron iguales (guisantes amarillos y lisos). Esto le permitió deducir que el color amarillo era dominante sobre el verde, de la misma manera que la forma lisa dominaba a la rugosa. Lo cual confirmaba también los resultados de sus dos primeras leyes.

A continuación, al fecundar dos individuos de la F2 obtuvo plantas que presentaban todas las combinaciones posibles y siempre en la misma proporción. De cada 16 semillas obtenidas, 9 eran amarillas y lisas, 3 amarillas y rugosas, 3 verdes y lisas, y sólo una era verde y rugosa. Por tanto, siempre se obtenía la misma proporción 9:3:3:1. Corroboró estos experimentos con otros realizados en plantas que tenían flores de color púrpura y tallos largos, cruzándolas con otras de flores blancas y tallos enanos. Siempre obtuvo la misma proporción, lo que le permitió insistir en que cada factor se hereda de manera independiente y se puede combinar con otros, dando lugar a combinaciones de caracteres que no existían en la generación parental. De esta manera, dedujo su tercera ley de la independencia de los caracteres que afirma que los factores hereditarios no antagónicos, como la forma y el color de los guisantes, mantienen su independencia a través de las generaciones, ya que se agrupan al azar en los descendientes.

¿Por qué Darwin no consiguió llegar a las mismas conclusiones de Mendel? Aparentemente, la solución al problema de la herencia era fácil de alcanzar con experimentos simples y relativamente asequibles. Mendel lo resolvió en su huerto sin más tecnología que la que también tenía Darwin en su huerto de Down House. Quizá el problema fue que el padre de la teoría de la evolución esperaba documentar adecuadamente las minúsculas y numerosas variaciones que supuestamente llevaban de una especie a otra. Buscaba la acumulación de pequeñas modificaciones que se heredaban de padres a hijos. Pero sus experimentos, consistentes en contar semillas, pesarlas, medirlas, plantarlas y evaluar su vitalidad, no podían dar ninguna información acerca de la herencia porque establecían previamente lo que él quería encontrar. Darwin buscaba mediciones cuantitativas de la variación, por eso no supo ver los caracteres unitarios que Mendel descubrió.

Jonathan Howard escribió un artículo en la revista Journal of Biology titulado: “¿Por qué Darwin no descubrió las leyes de Mendel?”, en el que dice lo siguiente: “Si Darwin no llegó a descubrir las leyes de Mendel, no fue tanto por lo que le faltase en genio o capacidad matemática, ni en mentalidad experimental, sino más bien debido al poder de la tendencia de lo que ya poseía. Su enfoque en la variación continuada como la fuente de cambio evolutivo no era erróneo, y junto con el poder que podía ver en la integración de los infinitesimales a lo largo del tiempo, edificó su argumento sobre el sólido fundamento del planteamiento actualista de Lyell. Mucha de la variación y de la herencia resultaba simplemente opaca en estos términos, pero para Darwin, el avance residía en la variación continua, no en los caracteres unitarios. Así, Darwin se encajonó, incapaz de ver las leyes de la herencia en la variación continua, incapaz de ver la verdadera importancia de la variación discontinua donde podían discernirse las leyes de la herencia.”[2] Generalmente se admite que los investigadores realizan su trabajo con la mejor intención y fidelidad al método de la ciencia, sin embargo a veces son las ideas previas o las construcciones mentales las que determinan el diseño y la interpretación de sus experimentos y conclusiones.

A pesar de que el trabajo de Mendel constituye un ejemplo de rigor científico que demuestra que los caracteres hereditarios dependen de factores independientes entre sí, que permanecen estables a través de las generaciones y que se combinan en la descendencia según las leyes de la estadística, no despertó ningún interés entre los científicos de la época. Sus investigaciones permanecieron desconocidas durante treinta y cuatro años hasta que, en 1900, los botánicos Hugo de Vries, Carl Correns y Erich von Tschermak, trabajando por separado y desconociendo la obra de Mendel, llegaron a la misma conclusión que el monje agustino. ¿Por qué fue rechazada e ignorada durante tanto tiempo la genial obra de Mendel?

En aquella época, la comunidad científica ya se había vuelto casi totalmente darwinista y estaba mal dispuesta a considerar ideas que no parecían ajustarse a la evolución. Las leyes de la herencia de Mendel, así como sus opiniones sobre el evolucionismo, eran diametralmente opuestas a lo que creía Darwin y sus seguidores. El mendelismo implicaba una definición estática de las especies cuyos factores hereditarios eran constantes de generación en generación. Algunos autores creen que Mendel llevó a cabo sus experimentos precisamente para decidir entre las ideas evolutivas y las que defendían la estabilidad de las especies[3] ya que él no creía que los híbridos llegaran a convertirse finalmente en especies auténticas, como proponían algunos autores evolucionistas. De manera que al impedir durante más de tres décadas el conocimiento de la genética mendeliana, el darwinismo constituyó un freno para la ciencia del momento.

[1] Ayala, F. J. 1984, “El método científico en Mendel”, en En el centenario de Mendel: La Genética hoy, Alhambra, Madrid, p. 99.

[2] Howard, J. C. 2009, “Why didn't Darwin discover Mendel's laws?”, Journal of Biology, 8:15, 1-8 | doi:10.1186/jbiol123.

[3] Castrodeza, C. 1984, “Mendel y su entorno científico”, en En el centenario de Mendel: La Genética hoy, Alhambra, Madrid, p. 67.

La década en resumen: teología, con José Hutter

La década en resumen: teología, con José Hutter

La conmemoración de la Reforma, las tensiones en torno a la interpretación bíblica de la sexualidad o el crecimiento de las iglesias en Asia o África son algunos de los temas de la década que analizamos.

Intervalos: Disfruten de la luz

Intervalos: Disfruten de la luz

Estudiamos el fenómeno de la luz partiendo de varios detalles del milagro de la vista en Marcos 8:24, en el que Jesús nos ayuda a comprender nuestra necesidad de ver la realidad claramente.

2020, año del Brexit

2020, año del Brexit

Causas del triunfo de Boris Johnson y del Brexit; y sus consecuencias para la Unión Europea y la agenda globalista. Una entrevista a César Vidal.

7 Días 1x08: Irak, aborto el LatAm y el evangelio en el trabajo

7 Días 1x08: Irak, aborto el LatAm y el evangelio en el trabajo

Analizamos las noticias más relevantes de la semana.

Min19: Infancia, familia e iglesias

Min19: Infancia, familia e iglesias

Algunas imágenes del primer congreso protestante sobre ministerios con la infancia y la familia, celebrado en Madrid.

X Encuentro de Literatura Cristiana

X Encuentro de Literatura Cristiana

Algunas fotos de la entrega del Premio Jorge Borrow 2019 y de este encuentro de referencia, celebrado el sábado en la Facultad de Filología y en el Ayuntamiento de Salamanca. Fotos de MGala.

Idea2019, en fotos

Idea2019, en fotos

Instantáneas del fin de semana de la Alianza Evangélica Española en Murcia, donde se desarrolló el programa con el lema ‘El poder transformador de lo pequeño’.

Héroes: un padre extraordinario

Héroes: un padre extraordinario

José era alguien de una gran lealtad, la cual demostró con su actitud y acciones.

Programa especial de Navidad en TVE

Programa especial de Navidad en TVE

Celebración de Navidad evangélica, desde la Iglesia Evangélica Bautista Buen Pastor, en Madrid.

Primer Congreso sobre infancia y familia, primera ponencia

Primer Congreso sobre infancia y familia, primera ponencia

Madrid acoge el min19, donde ministerios evangélicos de toda España conversan sobre los desafíos de la infancia en el mundo actual.

Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores se realizan a nivel personal, pudiendo coincidir o no con la postura de la dirección de Protestante Digital.

Si quieres comentar o